संपर्क : 7454046894

कोरोना वैक्सीन: वो सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए

कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए दुनिया के कई देशों में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुके हैं.

इससे जुड़ी सूचनाएं और सुझाव कई बार आपको पेचीदा लग सकते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी तथ्य हैं जो आपकी यह समझने में मदद करेंगे कि एक वैक्सीन आख़िर काम कैसे करती हैं.

वैक्सीन क्या है?

एक वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है.

वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमज़ोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं.

ये शरीर के 'इम्यून सिस्टम' यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण (आक्रमणकारी वायरस) की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके ख़िलाफ़ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती हैं.

वैक्सीन लगने का नकारात्मक असर कम ही लोगों पर होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है. हल्का बुख़ार या ख़ारिश होना, इससे सामान्य दुष्प्रभाव हैं.

वैक्सीन लगने के कुछ वक़्त बाद ही आप उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं.

अमेरिका के सेंटर ऑफ़ डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) का कहना है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं क्योंकि ये अधिकांश दवाओं के विपरीत, किसी बीमारी का इलाज नहीं करतीं, बल्कि उन्हें होने से रोकती हैं.

वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है

क्या वैक्सीन सुरक्षित हैं?

वैक्सीन का एक प्रारंभिक रूप चीन के वैज्ञानिकों ने 10वीं शताब्दी में खोज लिया था.

लेकिन 1796 में एडवर्ड जेनर ने पाया कि चेचक के हल्के संक्रमण की एक डोज़ चेचक के गंभीर संक्रमण से सुरक्षा दे रही है.

उन्होंने इस पर और अध्ययन किया. उन्होंने अपने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और उनके निष्कर्षों को दो साल बाद प्रकाशित किया गया.

तभी 'वैक्सीन' शब्द की उत्पत्ति हुई. वैक्सीन को लैटिन भाषा के 'Vacca' से गढ़ा गया जिसका अर्थ गाय होता है.

वैक्सीन को आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सकीय उपलब्धियों में से एक माना जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वैक्सीन की वजह से हर साल क़रीब बीस से तीस लाख लोगों की जान बच पाती है.

अधिकांश देशों में स्थानीय दवा नियामकों से अनुमति मिलने के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाती हैं.

टीकाकरण में कुछ जोखिम ज़रूर हैं, लेकिन सभी दवाओं की ही तरह, इसके फ़ायदों के सामने वो कुछ भी नहीं.

उदाहरण के लिए, बचपन की कुछ बीमारियाँ जो एक पीढ़ी पहले तक बहुत सामान्य थीं, वैक्सीन के कारण तेज़ी से लुप्त हो गई हैं.

चेचक जिसने लाखों लोगों की जान ली, वो अब पूरी तरह ख़त्म हो गयी है.

लेकिन सफ़लता प्राप्त करने में अक्सर दशकों लग जाते हैं. वैश्विक टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 30 साल बाद अफ़्रीका को अकेला पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया. यह बहुत लंबा समय है.

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में पर्याप्त टीकाकरण करने में महीनों या संभवतः वर्षों का समय लग सकता है, जिसके बाद ही हम सामान्य स्थिति में लौट सकेंगे.

चेचक जिसने लाखों लोगों की जान ली, वो वैक्सीन की मदद से पूरी तरह ख़त्म हो गयी है

वैक्सीन कैसे बनाई जाती हैं?

जब एक नया रोगजनक (पैथोजन) जैसे कि एक जीवाणु, विषाणु, परजीवी या फ़ंगस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का एक उप-भाग जिसे एंटीजन कहा जाता है, वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू कर देता है.

एक वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमज़ोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं.

ये शरीर के 'इम्यून सिस्टम' यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण (आक्रमणकारी वायरस) की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके ख़िलाफ़ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती हैं.

पारंपरिक टीके शरीर के बाहरी हमले से लड़ने की क्षमता को विकसित कर देते हैं.

लेकिन टीके विकसित करने के लिए अब नये तरीक़े भी इस्तेमाल किये जा रहे हैं. कोरोना की कुछ वैक्सीन बनाने में भी इन नये तरीक़ों को आज़माया गया है.

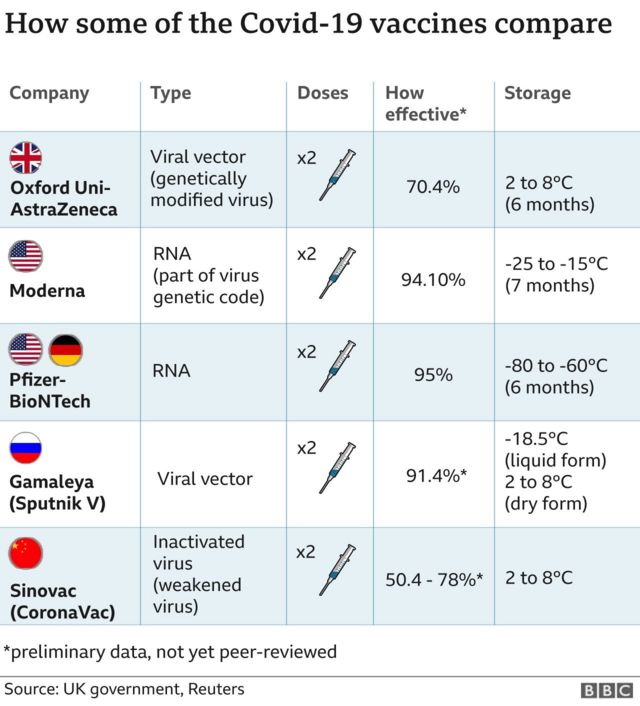

कोविड वैक्सीन की तुलना

फ़ाइज़र-बायोएनटेक और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन, दोनों 'मैसेंजर आरएनए वैक्सीन' हैं जिन्हें तैयार करने में वायरस के आनुवांशिक कोड के एक हिस्से का उपयोग किया जाता है.

ये वैक्सीन एंटीजन के कमज़ोर या निष्क्रिय हिस्से का उपयोग करने की बजाय, शरीर के सेल्स को सिखाते हैं कि वायरस की सतह पर पाया जाने वाला 'स्पाइक प्रोटीन' कैसे बनायें जिसकी वजह से कोविड-19 होता है.

ऑक्सफ़ोर्ड और एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन भी अलग है. वैज्ञानिकों ने इसे तैयार करने के लिए चिंपांज़ी को संक्रमित करने वाले एक वायरस में कुछ बदलाव किये हैं और कोविड-19 के आनुवंशिक-कोड का एक टुकड़ा भी इसमें जोड़ दिया है.

इन तीनों ही वैक्सीन को अमेरिका और ब्रिटेन समेत कुछ देशों में आपातकालीन इस्तेमाल की मंज़ूरी दी जा चुकी है.

ब्राज़ील में नर्स मोनिका कालाज़ेंस को लगा देश का पहला कोविड वैक्सीन

क्या कोविड की और वैक्सीन भी हैं?

चीन की दवा कंपनी सिनोवैक ने 'कोरोना-वैक' नामक टीका बनाया है. चीन, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और फ़िलीपींस में इसे उतारा गया है. कंपनी ने इस टीके को बनाने में पारंपरिक तरीक़े का इस्तेमाल किया है. कंपनी के अनुसार, इस टीके को बनाने के लिए वायरस के निष्क्रिय अंशों का इस्तेमाल किया गया.

हालांकि, यह कितना प्रभावी है, इसे लेकर काफ़ी सवाल उठे हैं. तुर्की, इंडोनेशिया और ब्राज़ील में इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था. इन देशों के वैज्ञानिकों ने अंतिम चरण के ट्रायल के बाद कहा कि यह वैक्सीन 50.4 प्रतिशत ही प्रभावशाली है.

भारत में दो टीके तैयार किए गए हैं. एक का नाम है कोविशील्ड जिसे एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया ने इसका उत्पादन किया. और दूसरा टीका है भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन.

रूस ने अपनी ही कोरोना वैक्सीन तैयार की है जिसका नाम है 'स्पूतनिक-5' और इसे वायरस के वर्ज़न में थोड़ बदलाव लाकर तैयार किया गया. यही टीका अर्जेंटीना में भी इस्तेमाल हो रहा है. अपने टीकाकरण अभियान के लिए अर्जेंटीना ने इस टीके की तीन लाख डोज़ मंगवाई हैं.

अफ़्रीकी यूनियन ने भी वैक्सीन की लाखों डोज़ मंगवाई हैं, लेकिन उन्होंने ऑर्डर कई दवा कंपनियों को दिये हैं. मसलन, अफ़्रीकी यूनियन ने फ़ाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका (सीरम इंस्टीट्यूट के ज़रिये) और जॉनसन एंड जॉनसन को वैक्सीन का ऑर्डर दिया है. कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन फ़िलहाल अपनी वैक्सीन फ़ाइनल नहीं कर पायी है.

महामारी फैलने के बाद 'हर्ड इम्यूनिटी' को हासिल करना सामान्य जीवन की ओर लौटने का सबसे तेज़ तरीक़ा माना जाता है

क्या मुझे कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए?

कहीं भी कोविड वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं किया गया है. लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वो वैक्सीन लगवायें. हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोगों के मामले में यहाँ अपवाद है.

सीडीसी का कहना है कि वैक्सीन ना सिर्फ़ कोविड-19 से सुरक्षा देती है, बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित करती है. इसके अलावा सीडीसी टीकाकरण को महामारी से बाहर निकलने का सबसे महत्वपूर्ण ज़रिया भी बताती है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि संक्रमण को रोकने के लिए कम से कम 65-70 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगानी होगी, जिसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना होगा.

बहुत से लोग हैं जिन्हें कोविड वैक्सीन तैयार होने की रफ़्तार को लेकर कई तरह की चिंताएं हैं.

यह सच है कि वैज्ञानिक एक वैक्सीन विकसित करने में कई साल लगा देते हैं, मगर कोरोना महामारी का समाधान ढूंढने के लिए रफ़्तार को काफ़ी बढ़ाया गया. इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन वैज्ञानिकों, व्यापारिक और स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है.

संक्षेप में कहें तो अरबों लोगों के टीकाकरण से कोविड-19 को फैलने से रोका जा सकेगा और दुनिया हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ेगी. विशेषज्ञों का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी के ज़रिये ही दुनिया सामान्य जीवन में दोबारा लौट पायेगी.